宇宙射線μ子成像在福島第一核電站用于估計反應堆堆芯中燃料碎片的位置和狀況。2015年,日本專家開發了一種改進技術,可以追蹤小到30厘米的碎片。這項技術曾用于確定福島第一核電站1號機組反應堆中破損燃料狀況,這是退役的一個重要先決條件。

在利用技術創新應對事故后退役和恢復工作中的獨特且未預見的挑戰方面,這個例子只是眾多例子中的一個。

“事故的后果往往不可預測,現有的組織和技術基礎設施以及可用技術也許不適于或不足以滿足事故后的需要。通常情況下,受損核設施退役時,會在個案的基礎上制定技術方案和開發相關設備,”曾共同領導過一個旨在記錄和分析受損核設施退役和治理項目即“管理受損核設施退役和治理國際項目”的原子能機構退役專家Vladimir Michal說,“在許多情況下,像宇宙射線μ子成像一樣,這些技術在退役甚至其他行業中都有著更廣泛的應用。”

另一個值得注意的例子是,2016年至2019年期間,在烏克蘭切爾諾貝利核電站4號機組反應堆廠房上方建造了一個新的安全封隔“罩”。建造的目的是為了取代1986年災難后修建的臨時掩蔽設施,這是世界上最大的陸基可移動結構,設計壽命為一百年,能夠抵御嚴重的龍卷風。新的封隔結構建在受損4號機組以西約180米的地方。建造和隨后的定位均使用了最先進的土木工程技術。

國家專業化企業切爾諾貝利核電站公司代理總經理Valeriy Seyda表示:“新安全封隔設施不僅能防止放射性物質釋放,還有助于未來的退役工作。”安全封隔結構旨在防止放射性污染物釋放,保護反應堆的內部結構,并為退役提供便利。為了后一個目的,封隔結構包括兩臺最先進的遙控起重機。它們懸掛在屋頂下方,設計用于4號機組最終退役,同時保護工作人員和環境。

在福島第一核電站,建造地下凍土墻這種成熟的工程技術被用來防止地下水流入現場并與反應堆廠房內已經被污染的水混合。1500米長的凍土墻通過凍結土壤而建,這樣它就不會被地下水滲透,從而減少需要處理的污染水總量。

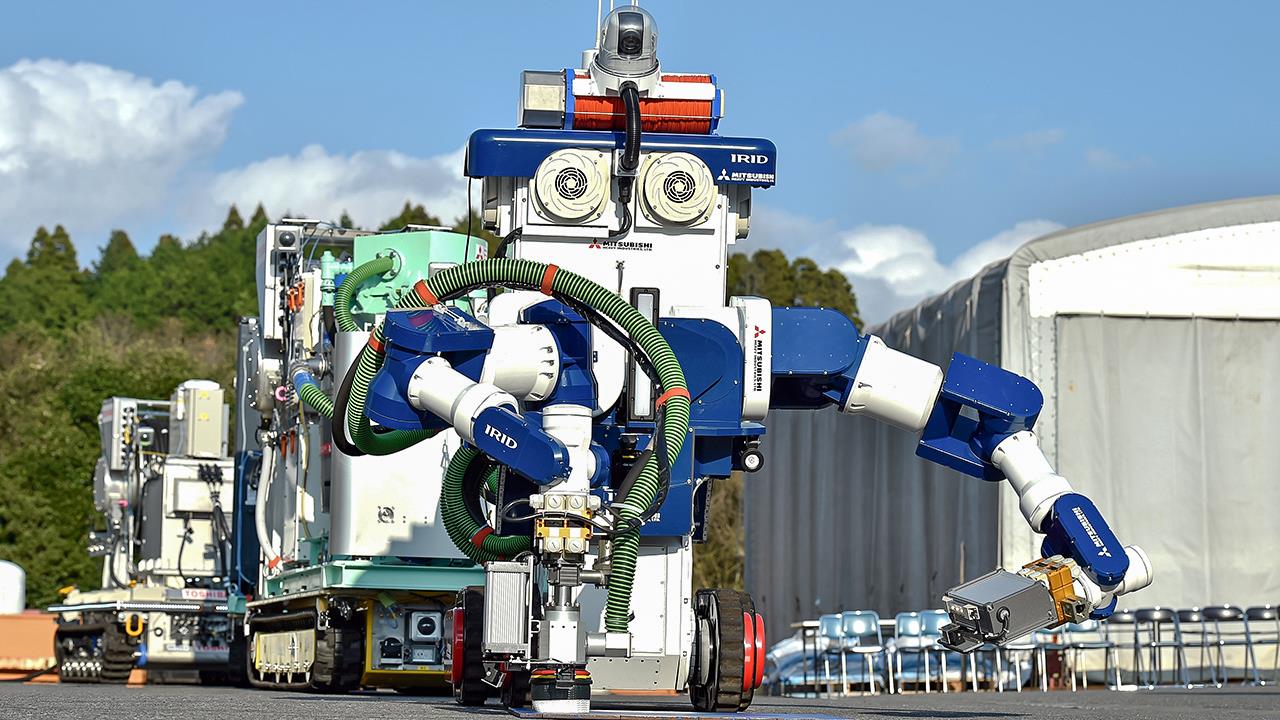

先進的遠程操作和機器人技術現在能夠使退役工作在高輻射水平地區進行。例如,在福島第一核電站,機器人被用于監測和測量、開展調查、去污以及為清除燃料碎片做準備。

日本原子力開發機構執行主任Kentaro Funaki表示:“為幫助盡量減少場址工作人員受到的輻射照射,并系統地推進福島第一核電站的退役工作,攜帶輻射測量/可視化工具的遙控機器人成為研究和發展的一個優先領域。”Funaki強調國際聯合項目是政府資助的一系列研究和發展項目的一個關鍵領域。他說,“正在進行廣泛努力,以便在福島第一核電站1號和2號機組附近實現放射性熱點的三維可視化。通過整合國家和國際聯合研究項目的成果,我們已經取得了巨大成功,未來還將繼續開展這方面的工作。”

特別是由于輻射的存在以及設備運行的精準條件方面的不確定性,在核環境中使用非核技術帶來了諸多挑戰,包括巨大的開發成本。然而,布線和其他關鍵部件方面的進步,以及抗輻射設備的開發,使得有可能在這些具有挑戰性的環境中安全、有效地應用機器人技術。此外,激光技術使得能夠對此類人類通常無法進入的環境的內部進行掃描,同時保護工作人員的健康和安全。Michal表示:“這些進步極大地提高了安全、有效地拆除遭受嚴重核事故的設施的可能性,即使在極具挑戰性的情況下亦是如此。”