研究堆在許多方面有益于社會。然而,只有它們的核材料得到很好的保護,不落入恐怖分子手中,它們才能完成自身的使命。今天,各國保護其核材料的方式之一是與國際原子能機構合作,在其研究堆設計中建立核安保系統和措施。

但整合并不總是如此。

“30多年前,當大多數研究堆建成時,它們都是根據安全標準為教育、工業和研究而設計的,但沒有內置全面的安保規范。”原子能機構副總干事兼核安全和安保司司長胡安·卡洛斯·倫蒂霍說,“核材料和核設施的安保早已成為一個關鍵問題,現在大多數當時建造的研究堆都進行了改造。”

由于研究堆類型及其相關設施的具體特點和廣泛多樣性,實現核安保目標——預防、偵查和應對涉及核材料或其他放射性物質的犯罪或蓄意未經授權的行為——變得復雜起來。對于較老的研究堆,更多的復雜性源于威脅環境不斷變化、安保措施和設備不足以及核材料和其他放射性物質對未經授權的轉移和破壞具有吸引力而導致的固有設施脆弱性。

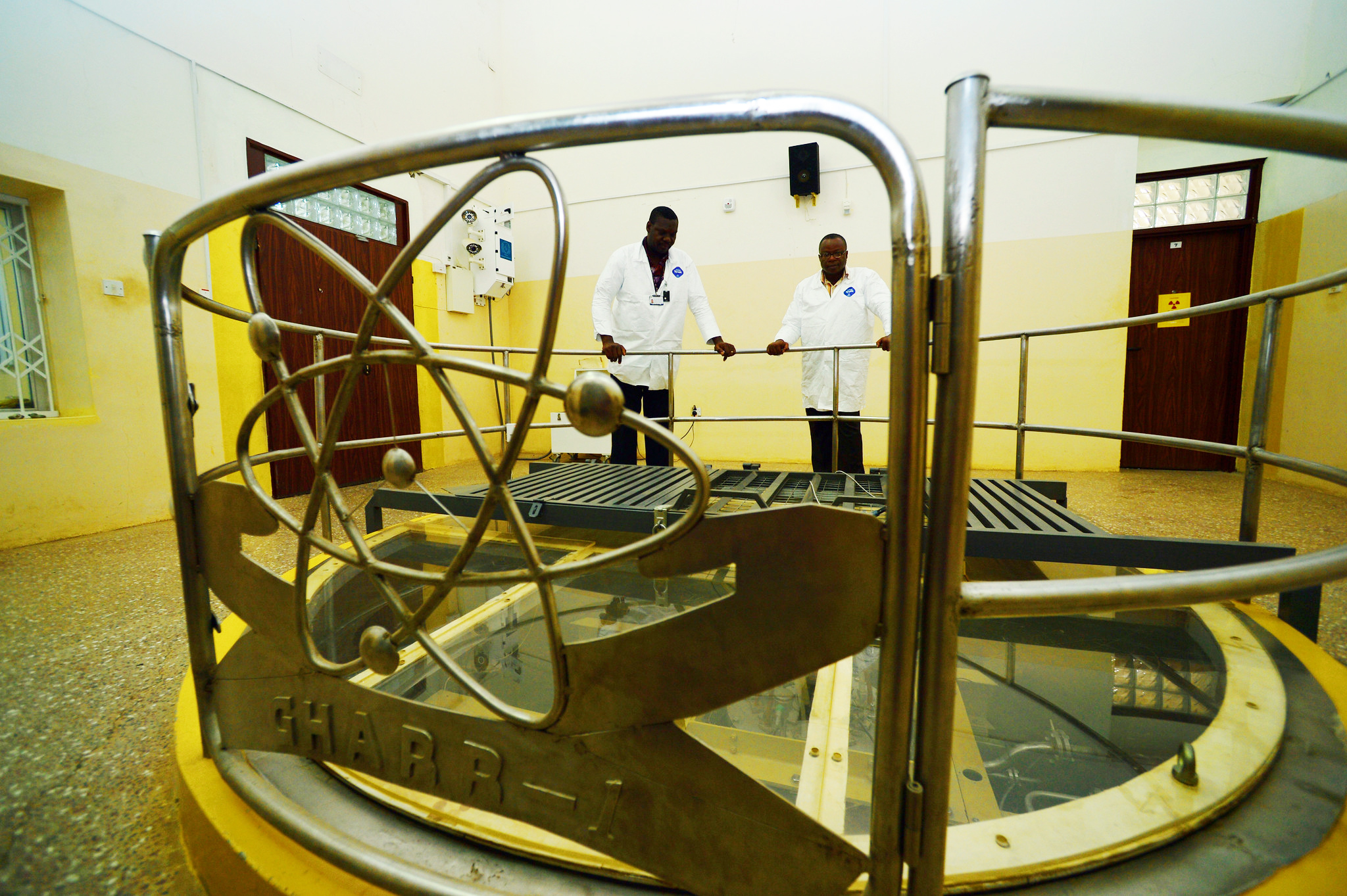

研究堆設施最初可能是按建筑物允許最大限度的可及性和最低限度的實物保護措施布置的。例如,使用開放式池型設計建造的研究堆可以很容易地接觸到反應堆堆芯中發現的核材料。對于教育目的而言,這是一種高效的設計,但可能會帶來安保風險。

雖然每座研究堆都有自己的核安保要求,但也存在一些共同的挑戰,例如為了近距離、親身實踐的教育目的,大量個人進入研究堆。與一次由相對穩定的員工運行數年的核電廠不同,研究堆通常由學生和研究人員使用,他們進行短期項目,一旦工作完成就撤離。這就需要核安保措施,使教育和研究能夠繼續進行,而不會延誤訪問使用,同時仍然保持高水平的保護。

原子能機構資深核安保官員Doug Shull表示,考慮到研究堆使用的材料、功率水平、裂變產物、配置、資金安排和人員配備的多樣性,核安保系統和措施的標準化是不可能的。

“在研究堆問題上,沒有一刀切的保護方法。必須根據具體情況進行評價和實施。”Shull說,“每座反應堆都有獨特的設計和功能,需要實物保護系統設計在確保保護措施在安保事件中有效的同時,能夠完成設施的任務。”

雖然每個國家都對本國境內的核安保負有責任,但許多國家借鑒原子能機構關于現有核安保系統和保護措施水平的建議,以及原子能機構在實物保護升級、內部威脅和核安保文化計劃方面的援助。