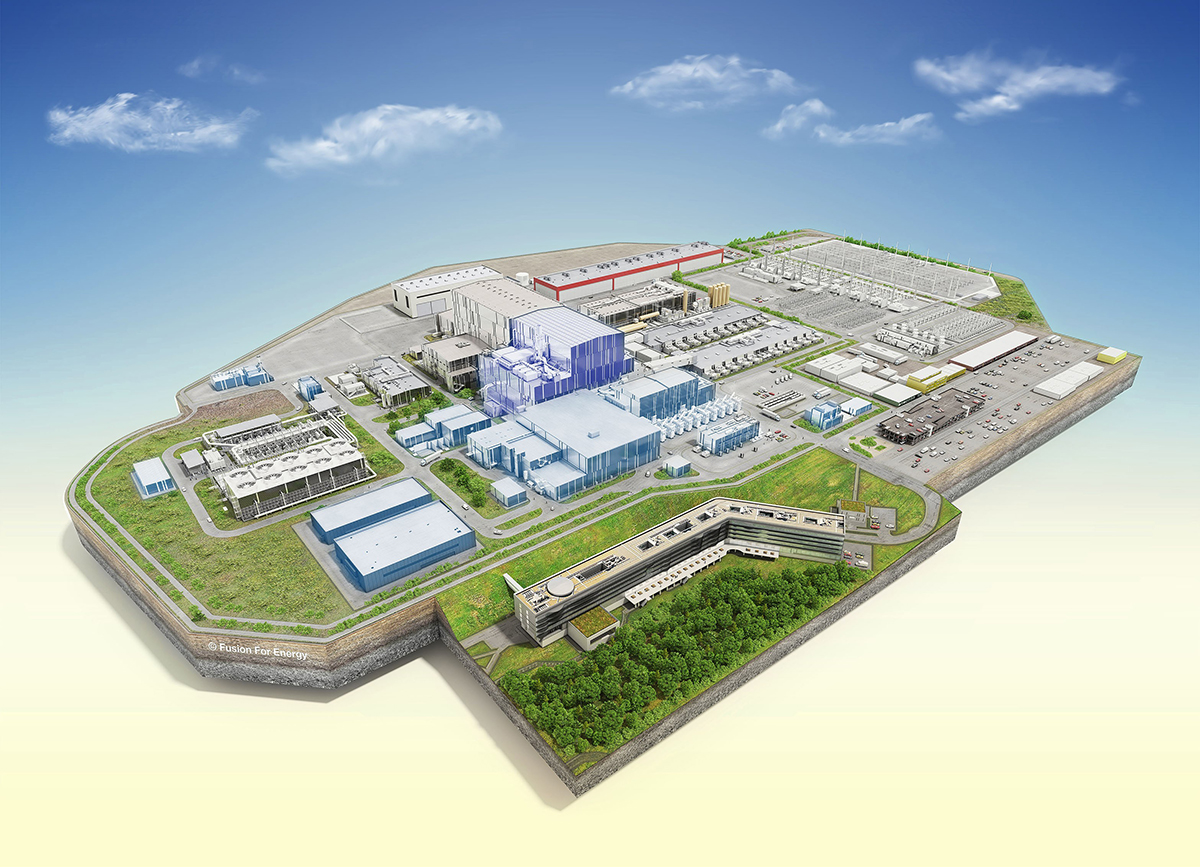

國際熱核聚變實驗堆(ITER)重達2.3萬噸,近30米高,將蔚為大觀。這座核聚變反應堆將位于一個占地180公頃的場地中心,配有輔助廠房和設備。ITER在拉丁語中意為“路”,其巨大規模將顯著超過目前正在運行的最大實驗聚變反應堆——位于英國的歐洲聯合環(JET)和位于日本的歐洲-日本聯合裝置JT-60SA。

但是,ITER的潛力是什么?在一個小型化和最優化的時代,為什么有必要建造一個如此巨大規模的研究裝置?

ITER的主要目標之一是證明核聚變反應可以產生比啟動反應過程所提供的能量多得多的能量——導致功率整體增加。ITER之類的反應堆被稱為托卡馬克(tokamaks),它利用加熱系統、強磁體和其他裝置的組合,在超高溫等離子體中產生釋放能量的聚變反應。由此產生的磁場約束帶電粒子并使其圍繞環形反應堆容器旋轉,以便這些粒子能夠聚變并產生聚變能。

至于尺寸問題,較大的托卡馬克能提供更好的絕緣性,并將聚變粒子進行較長時間約束,因此比較小裝置產生更多的能量。

反應堆性能的一個重要指標是聚變功率增益,即產生的聚變功率與注入等離子體以驅動反應的功率之比率,用符號“Q”表示。

迄今,JET已從24兆瓦加熱功率產生16兆瓦聚變功率,實現的最佳增益Q值為0.67。然而,進行發電,還需要高得多的Q值。