Moins d’une heure. C’est le temps qu’il aura fallu au tsunami de 2011, provoqué par un tremblement de terre, pour atteindre le littoral oriental du Japon. Peu après, le premier raz de marée frappait la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, causant un accident qui a contraint des dizaines de milliers de personnes à évacuer la région. Depuis, le Gouvernement japonais et les autorités de la préfecture de Fukushima se sont employés à rendre de nouveau habitables une grande partie des zones évacuées. Dix ans après l’accident, à quoi ressemble la vie dans les régions touchées de la préfecture ?

? Le Japon a déployé d'immenses efforts pour éliminer la contamination radioactive résiduelle ?, indique Miroslav Pinak, chef de la Section de la s?reté et du contr?le radiologiques de l’AIEA et chef d’équipe chargé d’un projet de l’AIEA visant à fournir un appui aux travaux de relèvement entrepris par la préfecture de Fukushima. ? Depuis 2012, l’AIEA apporte une assistance à la préfecture dans ce domaine et dans d’autres activités, en l’aidant notamment à réaliser les opérations de contr?le radiologique, à en analyser les résultats et à les communiquer de manière efficace. Aujourd’hui, les enfants jouent dans les cours d’école et les randonneurs sont de retour dans les forêts de la préfecture de Fukushima, dont l’accès avait été fermé à la suite de l’accident. C’est une réelle victoire à nos yeux. ?

L’AIEA a fourni des compétences techniques et des équipements, mandaté des missions d’experts et donné des orientations sur les opérations de relèvement – en s’inspirant d’exemples internationaux et en s’appuyant sur les normes de s?reté de l’AIEA (pour en savoir plus sur ces normes, voir en page 12). Elle a épaulé les autorités et les scientifiques japonais dans trois domaines techniques : le contr?le radiologique, la remédiation et la gestion des déchets générés par les activités de décontamination.

Le contr?le radiologique joue un r?le important lorsque l'on fait face à une situation d’urgence nucléaire ou radiologique. Les experts doivent répondre à des questions cruciales. Y a-t-il eu des rejets de matières radioactives ? Le cas échéant, quels types de radionucléides ont été rejetés et en quelles quantités ? Comment protéger la population et l’environnement le plus efficacement possible ? Pour trouver des réponses à ces questions, il faut mesurer à intervalles fréquents les niveaux de rayonnements dans l’environnement.

? En situation d’urgence, le contr?le radiologique aide à déterminer si les mesures de protection, comme la mise à l’abri ou l’évacuation, sont mises en ?uvre précisément à l'endroit et au moment où elles sont nécessaires ?, explique Florian Baciu, chef par intérim du Centre des incidents et des urgences de l’AIEA.

D’importantes quantités de radiocésium, isotope radioactif du césium, ont été rejetées dans l’atmosphère et se sont déposées dans les forêts, sur les sols et dans les masses d’eau de la préfecture. Avec le concours de l’AIEA, les autorités japonaises ont mis sur pied des programmes de surveillance à long terme pour détecter la présence de radiocésium dans les sols et dans l’eau, en plus de mesurer la radioactivité des animaux sauvages, champignons et autres aliments que l’on trouve dans les forêts.

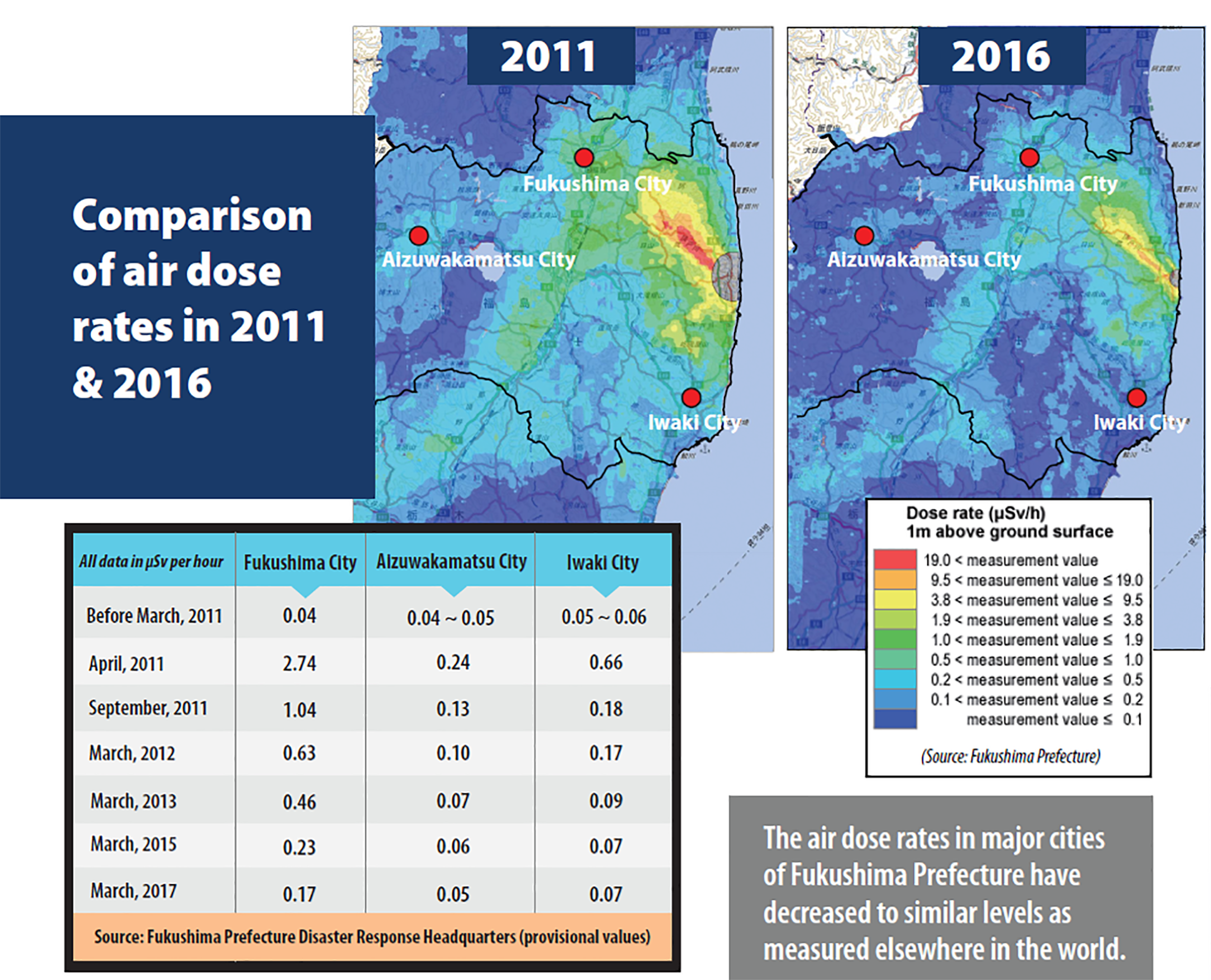

? En raison de la décroissance radioactive naturelle, on s’attend à ce que le niveau de rayonnements diminue progressivement ?, ajoute Miroslav Pinak. ? D’après les résultats du programme de surveillance à long terme dans les forêts, le débit de dose dans l’air a globalement diminué d’environ 78 % entre 2011 et 2019. Au fil du temps, les concentrations de radioactivité dans les forêts continueront de baisser, et cette tendance se reflétera dans les données recueillies par les programmes de surveillance. ?